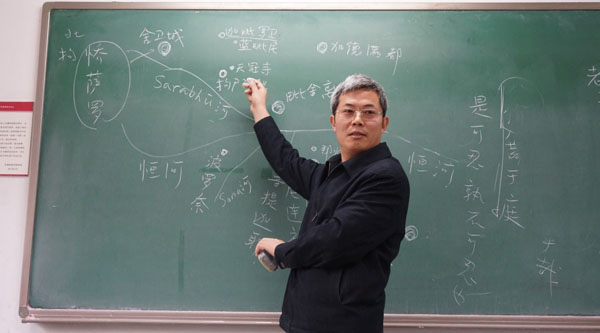

2017年3月22日上午,我所张风雷教授在中国人民大学举办学术讲座,讲座题目为“佛教的创立与早期佛教思想”。

在本次讲座中,张老师从思想与社会的关系着手,围绕着《阿含经》等佛教经典,通过中印比较的方式,分析了早期佛教创立的社会文化背景和思想源流,并以浅白的语言梳理了四谛的要旨。

讲座由我所讲师钟智锋博士主持,我校哲学、宗教学等专业本、硕、博同学聆听了讲座。

主讲人简介:张风雷,北京大学哲学学士和硕士,中国人民大学哲学博士,师从方立天、许抗生等著名学者。现为中国人民大学哲学院教授,教育部人文社会科学重点研究基地佛教与宗教学理论研究所执行所长,主要研究方向为佛教与中国传统哲学、魏晋南北朝佛教、中国佛教天台宗研究。代表作有《智顗评传》和《智顗佛教哲学述评》。主编《宗教研究》辑刊,并在《哲学研究》、《世界宗教研究》、《东亚佛学研究》和《中国人民大学学报》等国内外学术期刊发表论文50余篇。

一、佛教的产生和传播系统

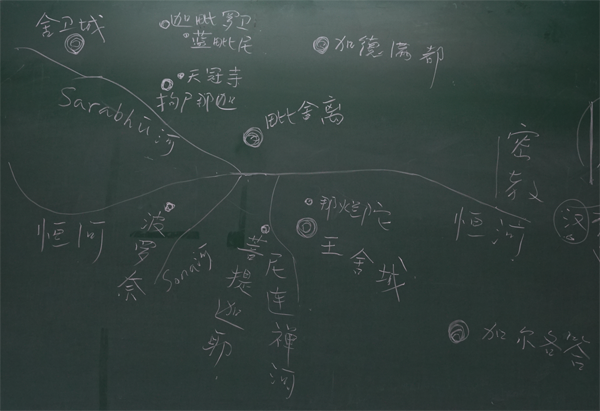

张风雷老师首先从佛教的产生和佛教的传播讲起,佛教产生于公元前六世纪至公元前五世纪的古印度,从公元前三世纪孔雀王朝的阿育王时代开始向印度次大陆之外的国家和地区传播。目前的佛教分为两大支——南传佛教和北传佛教,划分依据是从印度次大陆往外传播的途径。

南传佛教主要是从印度次大陆往南传播至斯里兰卡、缅甸、老挝、泰国、中国云南等国家和地区,经典使用的基本语言为巴利文(后由巴利文翻译为僧伽罗文、缅文、泰文、傣文等),因而也称为巴利佛教;其性质主要是上座部,因而也被称为南传上座部佛教。佛教从印度次大陆向南传播的时间很早,斯里兰卡古代的佛教编年史《岛史》、《大史》说佛陀在世时就曾到此地传播佛法,学术界认定公元前三世纪由阿育王派遣五批使者往外传播佛教,其中一支到了斯里兰卡。

北传佛教则主要由北印度、西北印度传播至中国,北传佛教又分汉传佛教和藏传佛教二大支。佛教传到中国内地一般认为是两汉之际、公元前后,西域的佛教会更早一些,考古证据表明至少在公元前70年左右新疆地区就有佛教存在。经典使用的语言文字原本是梵文和胡文(两者概念存在交叉,如果梵、胡对举,则梵文指印度官方语言,胡文指西域文字),后转译成汉文。从性质上来讲,北传佛教一开始是大小乘同时并传的,既有大乘佛法也有小乘佛法,但在后来的发展中,大乘佛教占据了主流。由于印度本土的佛教在十二、十三世纪后趋于消亡,中国便成了佛教的第二故乡,在世界佛教发展史上占据极为重要地位。在所有的佛教典籍中,汉语佛典也是保存量最大、最丰富的。汉传佛教又再往东传到朝鲜半岛和日本,往南传到越南。关于藏传佛教,其经典的源头主要是梵文经典,也有汉译经典,后来译为藏文、蒙文等等。藏传佛教主要活跃于蒙藏地区,其性质是密教,密教的源头很早,但是主要派别的形成是在七世纪以后。

总之,现存的佛教主要就是南传巴利佛教和北传的汉传佛教、藏传佛教这几大系统,对佛教包括印度佛教的研究主要也只能依靠这几大系统传承下来的经典和史料作为依据。

二、佛陀时代与春秋战国时代

张风雷教授是在此部分首先解释,关于佛陀是传说中的虚构人物还是历史上真实存在的人物,以前的国外学术界曾经有过争论。现在国内外学术界一般都承认佛陀是历史上真实存在的人物,但是关于其生存年代有很多不同的记载和争论,有学者统计相关说法有六十多种。与西历以耶稣出生为纪元开始不同,佛教是以佛陀入灭的时间为纪元,如藏历以公元前961年为纪元之始,即是认为佛陀入灭的年代为公元前961年;佛历以公元前544年至公元前543年间佛陀入灭为纪元的开始,这是1954年在缅甸召开的“世界佛教徒联谊会”第三次大会上形成的决议,今年(2017年)是佛历2561年,就是按这个年代计算的。学术界对佛陀入灭的年代也有很多不同的意见,不过现在基本上认可佛陀入灭的年代大约在公元前486年。至于认定的理由,既有文献记载的依据(“众圣点记”),又有考古发现的证据(阿育王摩崖法敕),由于时间的关系,不展开来讲了。总之,如果以公元前486年为佛陀入灭之年,同时也认可佛教经典里多半所主张的“佛陀住世八十年”的说法,那么佛陀的生活年代大约可确定为公元前565~公元前486年。

随后张风雷老师讲解到,佛陀生活的这个年代,正好是中国伟大的思想家、儒家的创始人孔子和道家的创始人老子生活的春秋末年。大家都知道孔子的生活年代是公元前551~公元前479年,这样看来孔子大约比佛陀小十四、五岁。至于老子的生活年代,在二十世纪上半叶的中国学术界曾发生很大的争论(顾颉刚编的《古史辨》中有好几册都是关于孔老先后关系的论争文章),但目前学术界大都认可“老子与孔子同时而略早”(有人说约大20岁)。可见,古印度佛教的创始人佛陀和中国道家的创始人老子、儒家的创始人孔子基本上都处于同一个时代,西方古希腊哲学的开创者泰勒斯同样也生活在这个时代,著名的历史学家、哲学家雅斯贝尔斯把这个时代称为人类文明的“轴心时代”,它为后来人类文明的发展奠定了基石。

中国的春秋战国是一个战乱频仍、社会急剧动荡的时代。春秋二百九十四年,“弑君三十六,亡国五十二,战事四百八”。社会急剧动荡,传统的社会结构受到极大的冲击,传统的礼乐文化和主流价值观也遭遇严重挑战,也就是所谓的“礼崩乐坏”,而新兴的思潮则蜂起云涌,出现了“百家争鸣”的新局面。

“百家争鸣”就是在这样一个礼崩乐坏的时代对传统社会和思想文化的反省,不同的思想派别对社会动荡原因的反省不同,所开出的药方也就不同。例如,孔子认为社会动荡的根源就在于传统的礼乐文化没有被很好地继承发扬、坚持利用。“礼”是有实质内涵的,并不只是外在的仪式。孔子很激愤地说:“礼云,礼云,玉帛云乎哉?乐云,乐云,钟鼓云乎哉?”。“礼”难道只是玉帛吗?“乐”难道只是钟鼓吗?意在说明在这个时代传统的礼乐文化已经失去了内在的精神内涵,而变成了外在的徒有其表的仪式。实际上,在这个时代即使是外在的仪式也不能被很好地坚持。孔子还说过:“八佾舞于庭,是可忍,孰不可忍也!”。按照传统的礼乐文化,“八佾”这种礼乐只有天子才能用,诸侯国的国君用六佾,大夫用四佾,士用二佾。而鲁国的执政大夫季氏居然敢用天子才能用的“八佾”“舞于庭”。这是对礼乐的极大僭越,所以孔子讲:“如果这样的事都能忍,还有什么不能忍的呢?”——孔子已经“出离愤怒”了!从中我们能看到,在这个动荡的时代,不仅礼乐已经失去精神内核,沦为了一种外在的仪式,甚至连这种外在的形式也不能保存。现在很多人讲当今社会道德沦丧,需要拯救人心,但是我们看历史,其实在圣人(孔子)活着的时候社会也没有好到哪儿去。

还有一个大家经常使用的词“问鼎”,也出自这个时代。当时楚国是春秋五霸之一,“伐陆浑之戎,遂至于雒,观兵于周疆”。周天子(周定王)不仅不敢制止,而且还派使者(王孙满)慰劳楚王(楚庄王),楚王就向周天子派来的使者“问鼎之大小轻重”。“鼎”是天子重器,楚王“问鼎之大小轻重”,实际上就是挑战周天子的权威,想取周天子而代之。对此,周天子的使者不客气地回击道:“周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”这个故事发生在孔子出生之前的几十年(公元前606年),从一个侧面也可以反映出当时的社会动荡和礼乐文化崩坏的情况。当然,“问鼎”还只是问问而已,有挑战之意,但尚未得到,我们现在却把“问鼎”用作“夺得冠军”了。

孔子分析当时社会动荡的原因是人们没有坚守传统的礼乐文化,他开出的药方是要“克己复礼”,他把自己比作是“待价而贾”者,说:“如有用我者,我其为东周乎”,甚至为“不复梦见周公”而惴惴不安。而道家的创始人老子却不这么认为,他认为社会动荡的根源恰恰在于传统所宣扬的礼乐文化是虚伪的、不合乎自然的,他说:“失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄而乱之首。”虚伪的礼乐文化恰恰是社会动乱的根源。不难看出,道家文化与儒家不同,具有很强的社会批判性。

佛陀所生活的古代印度,很像是同时期孔老所处的中国的春秋战国时代。根据佛教和耆那教经典的记载,当时的古印度有16个大国,在这些大国的周围还有一系列弱小的国家,这些大小国家也处在互相兼并互相攻伐之中。佛陀的故国迦毗罗卫是一个弱小的国家,在佛陀晚年的时候就被其周边的十六大国之一憍萨罗(都舍卫城,佛陀当年经常在这里居住传法)吞并了。不过,与中国不同的是,当时在古印度这些大大小小的国家之上并没有一个“周天子”,没有一个哪怕是名义上统一的中央政府。但与中国的春秋战国一样,由于战乱频仍,社会急剧动荡,古印度传统的社会结构也遭到极大的冲击和破坏。

古印度传统的社会结构是以四种姓为基础的种姓制度。基本的种姓有四个等级:婆罗门(祭祀贵族,掌握宗教和知识、经典的传授权力),刹帝利(武士贵族,也称“王种”,掌握世俗的政治和军事权力),吠舍(平民,既非贵族亦非奴隶,以商人和手工业者为主),首陀罗(奴隶)。与中国的春秋战国一样,在佛陀生活的时代,古印度这种传统的种姓制度也同样受到极大的冲击。武士贵族虽然掌握着世俗的政治和军事权力,但他们并不处于社会结构的最上层,他们的行为时时处处还要受到位居其上的掌握着吠陀经典和祭祀权力的婆罗门的牵制,而这在互相攻伐的战争时代尤其为世俗的王者们所难以忍受。掌握着社会经济命脉的商人们虽然拥有大量财富(佛陀时代的16大国就是以商业发达的城市为核心形成的),但在传统的种姓制度和社会结构中,他们不属于贵族,社会地位不高,因而也对传统的种姓制度不满,试图获得与其经济地位相称的社会地位。而最低等的首陀罗(奴隶)不仅在活着的时候没有任何自由和权利,而且在死后也没有任何“再生”的机会,他们是所谓的“一生族”,不像前三个种姓那样是“再生族”——此世不理想,来世再生还有改善的机会。在社会稳定的时候,奴隶们没有任何反抗的权利和机会,但是当社会结构受到冲击出现裂缝的时候,奴隶们就有机会积极地造反革命了。在佛陀时代的“外道六师”中,就有几位思想家出身于首陀罗种姓,是受压迫的奴隶阶层的代言人。

社会的急剧动荡反映在文化思想领域,那就是传统的占主导地位的主流的思想文化和意识形态婆罗门教受到了严重的冲击。婆罗门教根植于以四种姓为基础的种姓制度和社会结构,其三大纲领是:吠陀天启,祭祀万能,婆罗门至上。“吠陀”是婆罗门教经典的总称,被认为是“天启”的,也就是神的启示。婆罗门教崇奉梵天、毗湿奴、湿婆三大主神,其中梵天是宇宙的创造神,毗湿奴是宇宙的护持神,湿婆是宇宙的毁灭和再生神。婆罗门教主张“祭祀万能”,认为从国家大事到人们的日常生活所有大小事情都要通过祭祀以定吉凶可否。而婆罗门祭司贵族则掌握着吠陀经典的解释、传授和祭祀权力,因而他们在古印度的种姓制度和社会结构中也就是至高无上的,婆罗门教的三大纲领最终都可以归结到“婆罗门至上”这一条纲领上。婆罗门教宣称,只有严格按照婆罗门教的教义规范自己的行为、言语和思想,才能得到好的轮回,否则就会轮回得不好或失去轮回机会。

这种传统的价值观念和思想文化在佛陀生活的时代受到了极大的冲击,出现了一批新兴的“沙门思潮”。这些新兴的沙门思潮有很多派别,很类似于中国春秋战国时代出现的“百家争鸣”。从总体上来看,这些新兴的沙门思潮都或多或少地带有批判婆罗门教的思想倾向,只不过有些批判得激烈一些,如顺世论者,有些则批判得和缓一些,如耆那教等。佛教把顺世论者、耆那教等六家新兴的思想派别或宗教派别称作“六师外道”,强调自己与他们的不同,但是从一个更大的范畴来看,与所谓的“六师外道”一样,佛教也属于当时新兴的沙门思潮的一种。不难看出,佛教从其产生之日起就不是印度占据主导地位的主流的思想文化和宗教派别。尽管后来佛教在印度也有了很大的发展,一度也产生了重大的影响,但是从总体上来看,佛教并没有在印度的思想文化和宗教发展中占据主流地位,发挥主导影响。就像春秋战国时期的“百家争鸣”并没有从根本上冲垮中国传统的宗法血缘制度和根植于其上的礼乐文化一样,佛陀时代“沙门思潮”也没有从根本上冲垮古印度的种姓制度和根植于其上的婆罗门教。在中国,从春秋战国的“百家争鸣”终至于汉武帝的“独尊儒术”,以接续承继礼乐文明为特征的儒家思想之所以能够东山再起、屹立二千余年而不倒,正是因为春秋战国时代的社会动荡和思想争鸣虽然对传统的社会结构和思想文化造成了极大的冲击,但是实际上却并没有从根本上把它冲垮冲倒。即使今日,我们无论是个人的思想情感、行为方式、思维方式,还是整个社会运行的机制体制,可以说方方面面都还可以看到儒家文化根深蒂固的影响的痕迹。印度也一样,传统的种姓制度和婆罗门教虽然受到极大的冲击,但是它并没有被完全冲垮。在后来二千多年的发展中,印度的种姓制度一直是其社会的主要结构形式,直到今天我们仍然可以看到印度社会中也还存在着所谓的“贱民”阶层,尽管现代的印度早已宣称它进入了现代的民主社会。在思想文化和意识形态领域,脱胎于婆罗门教的印度教也仍然占据着主导地位。前些年有一个统计,当时印度总人口约10亿,其中信仰印度教的有8亿多人,而信仰佛教的才七八百万人,大约是信仰印度教人口的1%。

三、佛陀早期思想

在众多的沙门思潮中,每个思想派别、宗教派别关注的问题点都有所不同。那么,佛陀当年最关注的是什么问题呢?佛教经典《中阿含》的《箭喻经》讲了这样一个故事:有一个跟从佛陀学习的尊者鬘童子,在某一天下午琢磨一件事:对有些问题如“世有常,世无有常;世有底,世无底;命即是身,为命异身异;如来终,如来不终,如来终不终,如来亦非终亦非不终耶”,佛陀“舍置除却,不尽通说”,采取回避的态度。鬘童子对此很疑惑:对这些问题,佛陀到底是知道还是不知道呢?如果知道,他为什么“舍置除却,不尽通说”?如果不知道,他就应当老老实实地承认不知道。于是,他便到佛陀那里诉说了他的疑问。佛陀没有马上直接回答他的疑问,而是先举了一个譬喻:譬如有一个人被毒箭射中了,“身被毒箭,受极重苦”,这时,中箭者的亲友邻居赶紧跑过来,想请箭医帮助他拔除毒箭治疗伤痛。但是这个中箭者却不同意拔除毒箭,他要先搞清楚这个射箭的人姓什么、叫什么,长得是高是矮、是胖是瘦、是黑是白,是婆罗门还是刹帝利、是吠舍还是首陀罗,是来自南方还是北方、东方还是西方;还要搞清楚射箭用的弓是用什么做的,箭杆是什么做的,箭羽是什么毛做的,箭镝是什么样的,打造箭镝的人是什么人,等等。佛陀讲“彼人竟不得知,于其中间而命终也”——也就是说,这些问题还没有问完,那个人的命就没有了。

这个比喻说明什么呢?是说我们世俗的没有解脱的人生状态就像那个“身被毒箭”的人一样,“受极重苦”。对我们来说,最根本、最迫切的事情就是要拔除毒箭,医疗伤痛,也就是从世俗的人生痛苦中解脱出来。佛陀讲,对那些问题我为什么“不一向说”呢?就是因为那些虚玄的问题——“非义相应,非法相应,非梵行本,不趣智,不趣觉,不趣涅槃”——不与义相应、不与法相应、不是修行的根本,不能够帮助我们趋向智慧、趋向觉悟、趋向人生的理想涅槃境界。那么,佛陀一向说什么呢?“此义我一向说:苦、苦习、苦灭、苦灭道迹”,因为“此是义相应,是法相应,是梵行本,趣智,趣觉,趋于涅槃”。可见,佛陀所最为关注的就是人生问题,是人生如何从世俗的痛苦中解脱出来的问题。这些问题集中地表现在苦、集(早期汉译为“习”)、灭、道的“四谛”学说中,早期的佛教思想是以人生哲学、是以“四谛”为核心的。

“四谛”即苦、集、灭、道。“苦”是佛教对世俗人生价值的基本判断,它是“四谛”的基石。佛教所说的“苦”并不只是日常语言中所说的“苦”,它还具有哲学性的含义。佛教中所讲的“苦苦”,主要指的就是我们日常生活中所感受到的苦,这些“苦”当然是“苦”。但是我们在生活中却并不只是感受到“苦”,也还有“乐”的事情、“乐”的感受,它为什么也是“苦”呢?佛教解释说,“乐”的事情、“乐”的感受并不能长久存在,所谓“好花不常开,好景不常在”,“乐”的事情变化了,这种“苦”反而可能是更加深切的苦。比如,很多人可能体验过失恋之苦,恋之愈深,苦之愈切,这就是“坏苦”,好的事情、乐的事情变化了、变坏了所造成的苦。除了“苦苦”、“坏苦”这一对范畴外,佛教还对“苦”分了很多的类别,分析得非常详尽。总起来说,佛教所讲的“苦”是指我们的身心所感受到的逼迫性,它既包括身体性的、生理性的逼迫,也包括精神性的、心理性的逼迫,它既可能源自外在的压力,也可能来自内在的焦虑。其中最大的逼迫的就是“无常”,“无常”给我们的人生、对我们的身心带来根本性的逼迫,这就是世俗人生的无常之苦。

佛教深刻地认识到了世俗的现实的人生的痛苦性,并把它作为自己全部理论和修行的基石,但这并不意味着只有佛教才认识到现实人生的痛苦性。实际上,人类历史上所有的宗教家、哲学家都某种程度地认识到我们现实的人生是不圆满的、不理想的,也就是“苦”的,不然就不可能产生任何哲学和宗教。不过,在所有的哲学派别和宗教派别中,佛教可能是对苦的现象和原因分析得最细致、最深刻的派别之一。佛教认为,现实的世俗人生之苦,既包括个体生命最基本的生老病死之苦,也包括社会生活中怨憎会、爱别离等社会性的痛苦,而人生中所有的这些痛苦在某种意义上都可以归结为“求不得苦”。比如,我们求不老而不能得,求不病而不能得,求不死而不能得,求怨憎不会而不能得,求爱不别离而不得得,这都造成了人生的痛苦。“求”是愿望、理想,“不得”则是现实,“求不得苦”深刻反映了人生理想与现实的根本矛盾。

能不能跨越理想和现实之间的鸿沟?能不能解决理想和现实之间的矛盾?对于这个问题,不同的思想家有着不同的认识和回答。例如,诺贝尔文学奖获得者、法国著名的文学家、哲学家加缪就认为我们永远不可能跨越理想与现实之间的鸿沟,这就是他的“荒谬”哲学——“荒谬”指的就是这种鸿沟、矛盾或者断裂的不可跨越性。但是,大多数的哲学家和几乎所有的宗教家都认为或者声称能够解决人生理想和现实之间的矛盾。如果承认自己解决不了这个矛盾,好么它就不可能成为一种宗教。从这个意义上说,所有的宗教都是某种“乐观主义”者。而在所有的哲学派别和宗教派别中,共产主义是最具有“乐观主义”精神的,它认为只要我们不断进取、不断地去求,“英特纳雄奈尔就一定能实现”。这种精神在马克思主义哲学的认识论、真理观上,在共产主义的最终理想和最终目标上也都有体现,那就是承认只要不断地追求,就一定能够从相对真理走向绝对真理、从必然王国走向自由王国,最终解放自己、解放全人类。因此,如果真信仰共产主义的话,他的人生一定会是奋发向上、斗志昂扬的。儒家也具有“自强不息”的昂扬的人生态度,但孔子“知其不可为而为”,对能否真正解决理想和现实之间的矛盾似乎又有点犹疑。佛教的人生态度虽然被很多人认为是“消极”的,但其实它是认为能够解决人生理想与现实之间的矛盾的,只是它解决的方法不一样,不是靠不断地“求”去“得”,而是用“破”的方式,反省为什么会“求”,认为如果“不求”、“无求”,那么“得”与“不得”也就不成为什么问题了——这是用“破求”来解决矛盾、消除矛盾的思路与方法。其实这种思路和方法也不只是印度的佛教才有的,我们中国的道家也是类似的思路和办法,老子说:“为学日益,为道日损,损之又损,以至于无为。”“为学”也就是知识的积累需要用“日益”的办法,也就是“好好学习,天天向上”,或者如朱熹“格物致知”论所主张的那样,多读一书就多懂得一书的道理;但是“为道”则不同,必须用“日损”的办法。“损”什么呢?老子还有一句话:“涤除玄鉴,能无疵乎?”就是要打扫自己的心灵,损减我们的欲望,以至于没有一点污染和瑕疵,也就是禅宗北宗的祖师神秀在那个著名的求法偈子里所讲的“时时勤拂拭,莫使惹尘埃”。这些,都是用破除贪求的方法来解决“求不得”的矛盾和痛苦。佛教后来发展出庞大的理论和修行体系,但是从根本上来看,无论是小乘还是大乘,是中观学还是唯识学,无不在探究、破除我们的贪求。通过破除贪求来解决人生的痛苦,是佛教的基本思想。

总之,从早期佛学来说,佛陀关注的核心问题就是人生痛苦的解脱问题,其核心思想就是“四谛”学说。其中,苦谛是佛教对世俗人生痛苦性的基本认识,集谛是佛教对人生痛苦原因的深入分析,灭谛主要阐明灭除了人生痛苦(既灭除了人生痛苦的果,又灭除了人生痛苦的因)所达到的人生理想境界,道谛主要是指示灭除人生痛苦的修道的方法。四谛之中,苦、集二谛是讲人生的世间因果:苦是世间的果,集是世间的因;灭、道二谛则是讲人生的出世间因果:灭是出世间的果,道是出世间的因。

课后问题

Q:怎样消除贪求?

W:佛教中消除贪求的方法就是修道。佛教在修道中讲究信、解、行、证的次序。任何宗教都是把“信”放在第一位的,但要理性地信。“解”与“信”相辅相成,“解”是理智上明白它的教义教理,掌握正确的思想理论。在正确的理论指导下,才能起而正行,正行才能证道。至于如何去除贪求这个问题,《四十二章经》中有这样一个比喻:“譬如摘悬珠,一一摘之,必有尽时。”欲望就像悬挂着的珠子一样,一个一个地摘,摘完之时就是解脱之时。总之,首先在理智上要认同我们应破除贪求,其次在具体的一件一件事情上去除我们的贪欲,磨炼我们的心性。

Q:求不得是一种苦,消灭了所有的欲望,那人生的意义是什么?

W:不同的思想家对此有不同的解释。如我们前面所讲的,加缪认为理想和现实之间的鸿沟永远跨不过去,但共产主义就认为终将能跨过去,凭着一代代人的努力,虽然遥远但一定能实现。你们现在还是大一,以后学习哲学史,就有机会与人类文明史上各种各样的思想家们对话,看他们如何思考、如何解决这些问题。

中国高校人文社会科学文献中心 | 高校人文社会科学信息网 | 四川大学道教与宗教文化研究所 | 犹太教与跨宗教研究中心 | 斯坦福哲学百科全书| 般若文海佛教网 | 中国佛教信息网 | 哲学互动网 | 道教文化 | 孔子2000 | 哲学院 | 哲学在线|宗教社会科学 | 爱智论坛 |